a cura di Rosanna Frattaruolo

Alberto Bertoni della poesia dice

Nel contesto storico-sociale di oggi, la poesia è più importante leggerla che scriverla. Più importante ancora sarebbe imparare a leggerla, impresa difficilissima perfino per gli addetti ai lavori: infatti, se ognuno di noi conducesse un vero esame di coscienza, si accorgerebbe che nella suddivisione attuale del tempo quotidiano l’occasione per una lettura piena e liturgicamente concentrata risulta sempre più ristretta e difficile. La lettura infatti è spesso più ostacolata che favorita dal contesto nel quale ci si trova anche professionalmente ad agire: a maggior ragione se si svolge il mestiere di insegnante.

Leggere davvero una poesia (meglio precisare: una grande poesia) implica sempre un atto di riformulazione interiore e dunque di rilettura: e sollecita l’affinamento di una dote specifica (da applicare al linguaggio) di orecchio musicale e di competenza espressiva, retorica, metrica. La poesia è infatti un atto linguistico nel quale al significato referenziale degli enunciati si somma tutta una serie di strategie espressive che coinvolgono l’ordine delle parole, le strutture allitterative e fonosimboliche, la dislocazione degli accenti lungo il filo del discorso, gli effetti di parallelismo grafico e sonoro (rime, assonanze, consonanze), la suddivisione metrica che – in tempi di verso libero – tende a organizzarsi secondo un’accettabile suddivisione del recitativo, la qualità spiazzante dei cosiddetti tropi, che si danno quando il linguaggio sostituisce i termini propri con termini che provengono da campi semantici diversi rispetto a quelli che richiederebbe una logica consequenziale: metalessi, metonimie, sineddochi, soprattutto metafore.

L’effetto di queste energie aggiuntive rispetto al semplice “contenuto” del testo poetico (e letterario in genere) e alla sua organizzazione tematica hanno il fine di potenziare la parte emotiva, suggestiva e infine immaginativa propria del messaggio poetico. Lo dice già Leopardi, meglio di ogni altro, quando nell’Infinito elenca una serie di percezioni sensoriali, intessute di “spazi”, “silenzi”, “quiete”, concludendo “io nel pensier mi fingo”: in questa formula, risiede l’essenza stessa della compiuta ricezione poetica, affidata all’opera ri-creatrice dell’immaginazione individuale, esperienza somma di piacere, di condivisione e di trasformazione dell’emozione sensoriale in conoscenza, per una congiunzione finalmente compiuta di corpo e pensiero.

A questo punto poi, se uno affina il gusto e comincia a impadronirsi di una propria facoltà originale nell’uso della lingua di cui è parlante nativo e del codice poetico, allora anche scrivere la poesia potrà diventare un ottimo esercizio inventivo. L’importante è che chi si affida per questo fine e in questa chiave alla propria scrittura personale, sia poi molto prudente rispetto all’idea di voler subito pubblicarne gli esiti concreti, di credere di essere subito un poeta, di presupporre d’aver composto un testo capitale per la sopravvivenza dell’umanità. Tutti noi, come ha affermato di recente il Premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa (e, prima di lui, uno dei protagonisti del ’68 europeo, il situazionista Guy Débord) viviamo secondo la mentalità e i meccanismi un po’ pubblici un po’ subliminali di una società dello spettacolo, oggi espressa attraverso il proliferare apparentemente gratuito dei social media, e tutti ambiamo in primo luogo a soddisfare i nostri narcisismi, dando veste pubblica alle percezioni e ai sentimenti più immediati. La poesia vera, invece, non dà spazio ai narcisismi, è qualcosa che lotta ontologicamente contro il narcisismo.

Ma non solo: la poesia vera ha sempre una mira più o meno nascosta di conoscenza e di trascendenza, non è mai mera emozione. Anzi, si potrebbe parafrasare Rilke, affermando che la poesia è una colata d’amore che precipita a fecondare quell’insieme di enigmi che coincide con la nostra interiorità più autentica, se vogliamo più inconscia, quella – vale a dire – mai confessata neanche a noi stessi, gremita com’è di pietre d’inciampo, contraddizioni, abissi o sublimi declinati al negativo. Il leggere, in particolare, è l’antidoto migliore che io conosco (e che ogni giorno sperimento in dosi omeopatiche) contro narcisismo e superficialità. Al punto che, caso mai diventassi ministro dell’Istruzione, la mia riforma imporrebbe il ripristino di tutte quelle tecniche necessarie per migliorare la lettura: dettati, riassunti orali e scritti, parafrasi, poesie (soprattutto novecentesche, va da sé: al bando gli arcaismi inutili!) a memoria dalle elementari all’esame di maturità, letture ad alta voce…

Poi, certo, alla fine affiora sempre la questione della scrittura in prima persona. Capita una mattina di alzarsi e dire: “Oggi può essere un giorno di poesia”, che vale in realtà un “oggi forse scrivo”, perché c’è un movimento che sta coagulandosi e che ha bisogno di essere disteso in una serie di frasi versificate, ritmate, plasmate dentro un crogiuolo metrico. Sono giornate in cui la prima parola che mi viene in mente appena mi sveglio è una parola che fluisce in modo anche musicale e sono le giornate in cui appunto a bassa voce mi dico: “Oggi potrei scrivere una poesia”. Bisogna anche “aver qualcosa da dire”, però, e spesso invece, anche nei giorni in cui il pensiero fluisce in forma musicale, accade che non si disponga di un oggetto, di un evento, di un argomento (comunque derivato da un aneddoto esperienziale), di una piegatura particolare del reale, di un Tu destinatario/a del discorso o di un paesaggio (non importa se interiore o esteriore) da modellare, da esprimere. E soprattutto accade che non sia presente un interlocutore davanti agli occhi del cuore e della mente a cui urga di comunicare qualcosa che non sia già stato detto così. In questo caso “negativo”, la giornata che sembrava possibile per comporre una poesia finisce in sé e quel fluire abbastanza armonioso della lingua nella mente o sulla punta delle labbra magari viene fatto confluire in qualche conversazione più o meno casuale, oppure in qualche telefonata, senza che venga nemmeno abbozzato un inizio di poesia. Mentre invece un artista figurativo o un narratore in quella stessa circostanza avrebbero comunque tracciato qualche segno o limato qualche paragrafo chiamandoli magari ad assolvere una funzione decorativa o ad essere integrati in un progetto a venire…

Invece, nel caso della poesia, il linguaggio comporta anche una tensione epifanica, un’esigenza trasformativa e una direzione di verticalità (auto)conoscitiva che non possono essere soffocate del tutto né imbrigliate in un atto di puro artigianato linguistico. Aggiungo che, dopo questa prima gittata nel giorno giusto, di cui prendo l’appunto brutale, un tempo con carta e penna, oggi sull’iPhone, soprattutto se sto camminando o guidando, dopo è molto importante, lungo, impegnativo il lavoro tecnico, vale a dire il lavoro di composizione e proprio di orchestrazione di una musica verbale più profonda e molteplice, rispetto a quella impetuosa della prima gittata. Ci sono poesie che ho scritto vent’anni fa, di cui sono ancora largamente insoddisfatto e che cerco di tanto in tanto di riscrivere, ma delle quali – dopo questi tentativi allungati nel tempo – sono ancora più insoddisfatto. Allora mi sorge il dubbio se prima di morire arriverò mai al compimento cui ambisco, perché la composizione di una poesia richiede un lavoro artigianale che può durare anche anni e anni. Io tendo a correggermi continuamente, a non essere mai appagato, a limare, a cercare di migliorare perché, alla fine, questa specie di monumento, di icona, che è la poesia compiuta ha bisogno di funzionare in tutte le sue parti. Quindi si può essere autori che si accontentano di quello che è venuto, oppure autori che portano il labor limae quasi a un eccesso nevrotico, anche dopo che il testo in questione è stato pubblicato. E io appartengo senz’altro a questa seconda categoria.

Rimane poi vero che in poesia ho cercato e cerco tuttora di dar forma a quello che è rimasto incompiuto, oscuro, contraddittorio e sepolto nei territori molto accidentati, pietrosi, spiraliformi del mio inconscio o anche della mia emotività più oscura e razionalmente inspiegabile. Qualche risposta è senz’altro venuta. Ripeto che io non cerco la poesia: in certe giornate particolari mi viene in mente un inizio, questo inizio lo appunto e quando ho un po’ di tempo provo ad andare avanti… così viene la poesia… poi la leggo, rileggo, correggo, ricorreggo anche nell’arco di mesi o di anni. Non è che io scriva le poesie con intenzione, le poesie che si scrivono con intenzione in genere sono poesie bruttissime. Ispirazione non è una parola di cui aver paura e sono d’accordo con Giovanni Giudici, su questo: ci sono giorni in cui uno può scrivere una poesia perché il linguaggio gli fluisce in un certo modo e ci sono giorni invece completamente sordomuti. In quei giorni in cui si può scrivere una poesia, se si ha qualcosa da dire attraverso la poesia, quel qualcosa dentro vien fuori e prende a mano a mano forma. L’artigianato è un processo tecnico che può occupare intere settimane, dopo si rifinisce, si cambia una parola, il ritmo di un verso, si lavora sulla disposizione e l’architettura degli accenti, dopo c’è tutto un lavoro tecnico sul linguaggio e sul metro.

La poesia, infatti, è in primo luogo una forma di igiene linguistica, vale a dire un atto di selezione e di salute che si compie attraverso la lingua e che sulla lingua si rifrange, in positivo. Un grecista di Oxford, Powell, afferma che Omero avrebbe addirittura inventato l’alfabeto per poter fermare i poemi che tratteneva nella memoria e che erano l’ultima fase di elaborazione di un processo creativo lunghissimo e plurale: così sottraendoli al fluire distruttivo del tempo. Dante ha sicuramente inventato e plasmato la lingua che tuttora parliamo a scopo di poesia per la sua Commedia, creando una mediazione geniale fra il dialetto municipale fiorentino che coincideva con il suo “parlar materno” (tutti noi parliamo con il timbro verbale di nostra madre) e le magnifiche, nobili, complesse architetture lessicali e sintattiche del latino. Se uno legge le poesie giovanili della Vita nova o delle Rime, si accorge che dentro ci risuona il dialetto municipale fiorentino, mentre la Commedia è composta in un’altra lingua che corrisponde a ciò che chiamiamo volgare illustre e poi italiano. Quindi non è raro che i capostipiti, gli scrittori archetipici di una tradizione e di una civiltà, abbiano plasmato le lingue scritte, a fine originario e principale di poesia.

Ma la poesia è un atto d’igiene linguistica anche perché richiede una parola precisa due volte: precisa da un punto di vista semantico perché in genere esistono una parola o un giro d’espressione “dominanti” in cui si concentra la dimensione profonda del tuo dire; ma precisa anche da un punto di vista ritmico-musicale. In una lingua sillabico-accentuativa come l’italiano, la musica nelle parole si ottiene attraverso l’organizzazione e la distribuzione degli accenti nel verso, nonché attraverso il lavoro del significante (l’involucro sonoro e/o iconico delle parole, la loro endiadi di vocalità/letteralità) e le diverse, molteplici strategie formali del testo poetico, per cui la parola poetica produce una cooperazione e un’osmosi fra il significato logico degli enunciati e il ritmo, i timbri, i suoni delle lettere che compongono le varie parole. Quindi quella della poesia è una parola esatta due volte: da un punto di vista argomentativo-tematico e da un punto di vista ritmico-musicale. Cogliere questa perfezione su entrambi i piani, facendoli interagire creativamente (non di rado, attraverso un rapporto contrastivo), appartiene all’artigianato del grande poeta, anzi è ciò che distingue il grande poeta dal semplice estensore di versi.

La sua poesia ci dice

Al bar, una domenica di freddo

Ci scambiamo i saluti troppo presto

e al momento del congedo

appena finito il caffè

non sappiamo se sia il caso

di aggiungere ancora una parola,

la barista e me,

sospesi in un tempo di vuota

contemplazione dell’arredo,

il vermuth d’altra epoca,

la vetrina delle paste

e dolciumi a caro prezzo ammonticchiati

in vasetti disuguali

pochissimo attraenti

Lì fuori,

sibila un aereo in atterraggio

e si affollano petali di ghiaccio

alla fiera dei fiori

disposti un po’ a casaccio

in questo primo freddo di marzo

che mi sembri

inquieta come il canto

incrinato di un’alba, quando

I fiori vengono in dono e poi si dilatano

(L’ultimo verso è di Amelia Rosselli)

I cappuccini senza schiuma

Di questo giorno molto calmo

perdiamo le tracce una ad una

all’ora dei cappuccini senza schiuma,

delle carezze consumate

E viviamo negli angoli siamo

i residui di polvere

sospesi al davanzale

Stelline che spariscono in un amen

Saluto

a Rossella Ori

Che niente proprio niente

di santo spirasse dal cielo

inutilmente cupo di Pasquetta

era nell’ordine dei fatti

ma che non ti saluti nemmeno

il giallo di un fiore fra le crepe,

una gemma un refolo un aroma

sulla siepe…

Chiuso per lutto anche il panettiere

oggi dalla morte non si esce

e noi dietro, senza sapere

quanta aria serve

per dirci e ridirci

un po’ di cose estreme

o per ricostruire assieme

un tempo che sia tempo

ancora e sempre

(Per te che qualche volta mi hai ascoltato

ridere fra i denti, soavemente)

Dicono di lui e della sua poesia

Il mio mentore Ezio Raimondi, dopo che qualcuno gli aveva passato a tradimento il mio primo libro di poesia, Lettere stagionali (Book Editore, 1996, pubblicato perciò quando avevo già compiuto 41 anni), una mattina in corridoio mi appoggiò la mano su una spalla e sentenziò: “Lettere metafisiche senza aldilà”, genialmente riassumendo in quattro parole l’intera mia visione di poesia, presente passata e soprattutto futura.

“Ricordi di Alzheimer. Una storia è un libro del calendario ed è al tempo stesso un libro apocalittico. È infatti un libro scrupolosamente datato, nel susseguirsi dei giorni e delle stagioni. Ma è insieme un libro senza tempo, o meglio un libro in cui il tempo si accorcia e si dilata in un movimento a fisarmonica, con sospensioni, impennate, blocchi, rallentamenti che lo rendono imprevedibile.” [dalla quarta di copertina firmata da Milo De Angelis per la terza edizione del mio libro Ricordi di Alzheimer. Una storia (Book Editore, 2016).]

“Con L’isola dei topi, la lettura è tutta in crescendo, ma un crescendo guardingo come procedendo su una pista a ostacoli invisibili, con rischio continuo non solo di cadute. Sotto ogni verso può aprirsi un sottosuolo dove tutto è corroso, scivoloso, si sprofonda, si sparisce alla vista di tutti, eppure una volta pare che c’eravamo stati, vivi, al mondo.” [dalla motivazione di Vivian Lamarque, per l’assegnazione del primo premio al mio libro L’isola dei topi (Einaudi, 2021) al Pontedilegno Poesia 2022.]

Alberto Bertoni e i suoi poeti

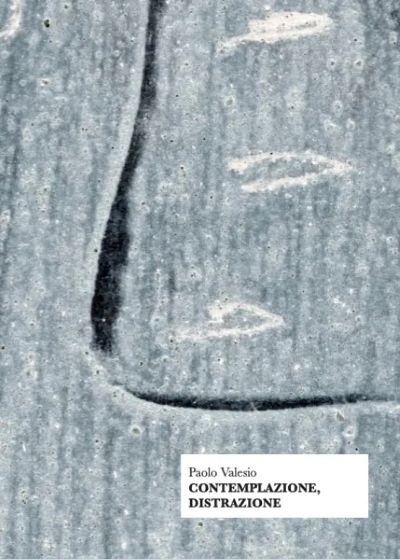

Per concludere: io non ho un’idea rigida di poesia, né una teoria della mia poesia. Rivendico solo la necessità di una poesia dell’esperienza: vale a dire che nella mia poesia non ho mai introdotto una persona, un nome proprio, un luogo, un paesaggio, un pensiero, una cognizione, un avvenimento o un aneddoto che io non abbia esperito in prima persona, naturalmente non soltanto sul piano della realtà evenemenziale o razionalmente intesa e consequenziale, ma anche su quello di una realtà psicologica, evocativo-sentimentale, onirica o raffigurata attraverso il meccanismo della memoria (non importa se volontaria o involontaria). E posso tranquillamente affermare che, riunendo la mia parte critica a quella compositiva, come lettore mi dedico volentieri soltanto alla poesia buona o ottima, indipendentemente dall’orientamento sessuale di chi la scrive, dalla sua natura lirica o sperimentale, dalla lingua di composizione, dallo stile, dai temi e dall’epoca nella quale è stata scritta. Come lettore sono onnivoro; come estensore di versi, tendo a riconoscermi in una linea che riunisce il Montale di Satura e del Quaderno di quattro anni al Delfini delle Poesie della fine del mondo e poi a Sereni, Caproni, Zanzotto, Giudici e Amelia Rosselli, ma senza esclusioni a priori e nutrendo piuttosto l’impressione che si continui anche oggi a produrre ottima poesia, qui nel mondo occidentale…

In dono ad Alberto Bertoni e ai lettori de Il Tasto Giallo, da “Quaderno di quattro anni” in Eugenio Montale. Tutte le poesie di Eugenio Montale, Mondadori 1984, pag. 557, Sotto la pergola

Sulla pergola povera di foglie

vanno e vengono i topi in perfetto equilibrio.

Non uno che cadesse nella nostra zuppiera.

Credo ne siano passate

negli anni più generazioni

in una quasi simbiosi

con gli occupanti di sotto.

Certo non era poca la differenza

di status, di abitudini e di lingua.

Di lingua soprattutto. Nullameno

l’intesa era perfetta e nessun gatto

sperimentò l’ascesa della pergola.

Mi resta qualche dubbio sulla zuppiera

che suggerisce immagini patriarcali

del tutto aliene dalla mia memoria.

Non ci fu mai zuppiera, mai dinastie

di roditori sul mio capo, mai

nulla che ora sia vivo nella mia mente.

Fu tuttavia perfetta con ore di tripudio

la reticenza, quella che sta ai margini

e non s’attuffa perché il mare è ancora

un vuoto, un supervuoto e già ne abbiamo

fin troppo, un vuoto duro come un sasso.

Alberto Bertoni è nato a Modena nel 1955 e insegna Letteratura italiana contemporanea e Poesia italiana del Novecento nell’Università di Bologna. A lui si devono diversi saggi e volumi di argomento novecentesco. In particolare, conviene ricordare i cinque libri curati per le edizioni del Mulino fra il 1987 e il 2023. Per i “Meridiani” Mondadori ha curato nel 2010 l’edizione dei Romanzi di Alberto Bevilacqua. In poesia è autore fra l’altro dell’Isola dei topi, pubblicato da Einaudi nel 2021 e vincitore del Premio Carducci 2021 e del Premio Pontedilegno 2022; e di Ricordi di Alzheimer, che – fra il 2008 e il 2024 – ha avuto quattro edizioni per Book.

La foto è di Dino Ignani